« Allô ? C’est Véro. Ecoute, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir aller à Alex chercher les jeunes avec toi. J’ai un pneu crevé, j’ai appelé le garage à côté de chez moi mais je ne sais pas quand quelqu’un va venir le réparer. Ils n’ont pas su me dire. Il va falloir que tu y ailles toute seule ! »

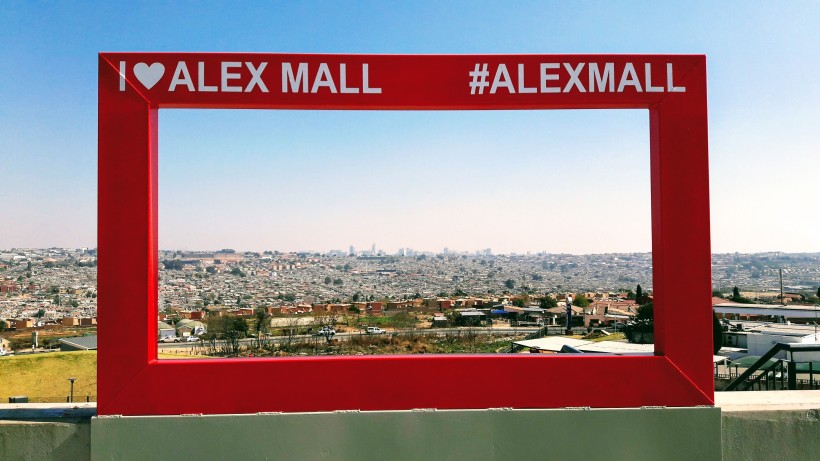

Je la maudis intérieurement. J’ai horreur d’aller à Alex, ce township que tous les responsables de sécurité d’entreprise ou même le consulat déconseillent.

Je n’y vais jamais. Je reste toujours en périphérie pour récupérer ou déposer mes mentorées. Je n’ai accepté que parce qu’on était deux à faire cet accompagnement, et voilà qu’elle me laisse tomber comme une vieille chaussette…

« On a rendez-vous au Mac Do du Pan African Mall, tu te gares devant, ne t’inquiètes pas, c’est safe, c’est gardé ! Tu connais le Pan African Mall ?

– Non

– C’est juste dans la rue qui part du pont sur Louis Botha tu vois ? Tu ne peux pas louper le Mac Do, il est juste au coin !

– Non, je ne vois pas, mais je vais regarder sur Internet.

– Alors le mieux, c’est que tu les retrouves là-bas, tu t’assures qu’ils sont tous là, je t’envoie la liste de tous ceux qui sont inscrits sur ton portable, hein et puis (elle dit et pouis, avec son petit accent belge) après, tu prends ceux que tu peux dans ta voiture et tu mets les autres dans un taxi collectif. C’est onze rands par personne. Il faut que tu aies du cash. Après tu prends la note et je te rembourserai. J’arrive dès que je peux, mais comme le rendez-vous est à dix heures à GIBBS…

– OK ! Je me mets en route !

– Merci hein !

– Mais comment je saurais dans quel taxi les mettre ?

– Tu demandes aux jeunes, il y en a bien un qui saura ! L’arrêt c’est l’intersection entre Corlett et Oxford à Illovo !

– Bon, on se débrouillera. »

Je raccroche, furibarde. Encore un de ces plans foireux à la Véro. Et en plus, elle n’est même pas capable de changer une roue. Typique ! Je finis mon thé à la hâte, rassemble quelques affaires et sors. Je branche le GPS dans la voiture, et étudie l’itinéraire. Pas de problème pour aller jusqu’à Louis Botha, mais il y a les travaux de Rhea Vaya qui perturbent la circulation dans ce quartier limite du township où il est recommandé de ne pas s’attarder.

Véro avait raison. Le trajet est assez simple. Ce qu’elle ne m’a pas expliqué en revanche, et ce que je ne sais pas parce que je fais toujours demi-tour sur ce pont, c’est qu’à peine rentrée dans Alex, à la lisière du township et à l’approche du mall – qui n’a de commun avec les centres commerciaux des beaux quartiers que le nom- c’est juste un enfer de circulation. J’ai la seule voiture récente de toute la rue. Nous sommes coincés, pare-choc contre pare-choc, les uns derrière les autres. Les conducteurs jouent de l’avertisseur, brandissent leur poing en dehors des portières, s’interpellent, s’invectivent. Les piétons traversent n’importe où, exploitant les moindres inserstices entre les voitures. Les vendeurs de journaux, de porte-vignette d’assurance à coller sur les pare-brise, de chargeurs de portables de voiture, circulent entre les files, faisant des petits signes interrogateurs avec leurs mains.

Les minibus, ces trompe-la-mort notoires, poussent tout le monde, doublent par les trottoirs, insultent, injurient. Evidemment, le GPS me fait tourner un poil trop tôt. Je longe un bloc de béton au trottoir défoncé, envahi par les vendeurs à la sauvette. Il y a des piétons partout, et des taxis cahotants qui surgissent d’une rampe sur le côté. C’est l’arrière du centre commercial. Pas vraiment de signalisation d’entrée quelconque d’un parking. J’évalue mes chances de faire le tour du pâté de maisons. La rue se perd plus loin dans un nuage poussiéreux… Il vaut mieux faire demi-tour. J’arrive à mes fins moyennant des sueurs froides, dans l’anarchie piétonnière et la circulation des minibus aux accélérations aussi brutales qu’imprévisibles, lâchant des panaches de fumée noire et malodorante aux malchanceux ayant le malheur d’atterrir derrière eux.

J’éteins la radio qui diffuse des tubes sirupeux des années 80 pour me concentrer sur mon insertion dans un flots de véhicules hors d’âge aux couleurs passées et aux ailes froissées. Le virage à gauche va être compliqué. Clameurs et klaxons. Basses et sons de rap ou de Kwaïto sortant de voitures voisines. J’essaie d’interpréter les signes des voitures venant de la gauche, vont-elles me couper la route ? me laisser passer ? Puis celles venant de la droite, après le taxi, là ! J’apprécie le fait d’avoir une boîte de vitesse automatique, typiquement le genre de situations où je pourrais me chamailler avec une pédale d’embrayage. Allez, c’est bon, je suis enfin dans le flux de l’artère principale. Ouf, c’est la prochaine à gauche…

Evidemment, les feux de circulations ne fonctionnent pas… ça bloque. Les sons des radios transpercent les habitacles. Devant moi une vieille Mercedes bicolore arbore sur son pare-choc que « Dieu est mon Berger ». Sa voisine, une Corolla vintage, affiche plus discrètement “Isaïe 28 :12″… Je ne sais pas où est Dieu en ce moment mais je ne verrai pas d’inconvénient à ce qu’il se réincarne en agent de la circulation… ça n’avance toujours pas. Arrivée à la même conclusion, une mama vénérable au doek impeccablement noué sur son crâne, jupe et pull en laine, petit sac en simili-cuir au creux du coude, sort du côté passager de la Mercedes et entreprend de finir sa route à pied. Devant le flux ininterrompu de taxi à l’intersection, les voitures de la file de droite se rabattent sur nous pour avoir une chance de tourner… C’est donc ça ! Nous avançons au compte-goutte. Quelques mètres à chaque fois. J’essaie de ne pas trop penser au risque du quidam braquant sur moi son arme pour me piquer ma voiture – peu probable, avec toute la circulation il n’a aucune chance de l’extirper rapidement pour s’enfuir avec- mon sac ou mon téléphone portable. J’ai juste l’argent du taxi, pas très rentable. Enfin, j’arrive à m’engager dans la rue adjacente et entrer sur le parking. Je jette un coup d’œil à mon téléphone. Un message de Véro triomphante : « ça y est, j’ai réussi à faire changer mon pneu, j’arrive, fais l’appel en attendant ! ».

Je repère nos jeunes étalés autour des tables à pique-nique devant le Mac Do. J’en reconnais quelques-uns. Les trois mentees rigoureusement semblables d’Amandine discutent avec Nkateko et le beau Jack, un grand gars à la mâchoire carrée et au sourire ravageur, le chouchou de toutes les filles du programme. Comme tous les jeunes de la planète ils ont adopté l’uniforme lycéen : jean dans toutes les variantes possibles. Décoré de dripping de peinture pour les triplettes. Lacéré au genou pour Nkateko. T-shirt simple ou signé d’une grande marque de sport. Ou portant un message humoristique : « pretty good at bad decisions ». Pull ou sweat shirt, baskets. Seul Jack a fait fi du dressing code, bermuda blanc et t-shirt rayé. Nkateko vient me faire un hug, avec un grand sourire. Elle a l’air contente de me voir. C’est au moins ça. « Tu rassembles tout le monde, je vais faire l’appel ? » « Il y en a qui sont partis dans le mall ! » « Tu essaies de les récupérer ? » Elle dit quelques mots aux triplettes en zoulou et part les chercher.

Je sors précautionneusement mon téléphone de mon sac. J’ai renoncé aux iPhones, trop onéreux et convoités. Je télécharge la liste. Je fais l’appel. Ouf, ils sont tous là. Ils bavardent bruyamment, et plaisantent entre eux. C’est une première pour eux ce stage d’entrepreneuriat. Je leur dis qu’ils ont de la chance, que ceux de l’année dernière ont beaucoup aimé. Que cela se passe dans un superbe endroit qui leur donnera un avant-goût de la vie à l’université. Ils chahutent un peu. Un vigile s’approche et nous demande de libérer les tables. Je lui fais valoir que nous allons bientôt partir, que les jeunes vont faire un stage pour lequel je suis leur accompagnatrice, et qu’à cette heure-ci, il n’y a pas grand monde au Mac Do. Il consulte des yeux le gestionnaire du restaurant, à l’intérieur de son local. « D’accord, mais pas plus de dix minutes hein ? ». J’enjoins les jeunes à ne pas trop faire de bruit et vois avec soulagement arriver la petite Renault de Véro.

« Ouf, ça a été chaud » me dit-elle.

« En effet !

– Ils sont tous là ?

– Oui.

– Bon tu peux en prendre combien dans ta voiture ?

– J’ai quatre places.

– OK, donc quatre avec moi, quatre avec toi, ça nous en fait douze à mettre dans le taxi ! On n’a qu’à leur dire de mettre leurs sacs dans les voitures pour qu’ils soient moins encombrés ».

Elle s’adresse aux jeunes : « Hello, hello, écoutez-moi !

– Hello miss Véro ! Ils ont une certaine tendresse pour elle, cela se voit dans leurs sourires.

– Vous mettez vos sacs dans les voitures, quatre monteront avec moi, et quatre avec Bénédicte d’accord ? Les autres vous irez en taxi ! »

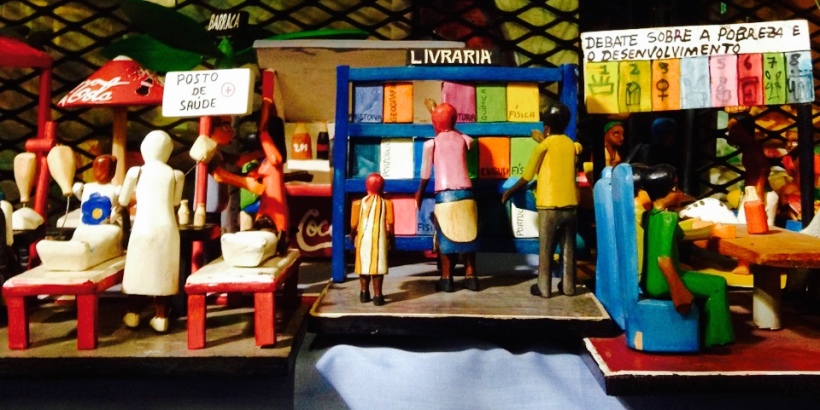

Ils acquiescent. Nkateko se range à côté de moi. Trois garçons nous suivent, dont un jeune qui répond au nom biblique de Moses et qui a l’air d’avoir douze ans. Nous entassons les sacs dans le coffre. « OK dit Véro, maintenant, aux taxis ! ». Il faut monter au premier étage du mall. Nous commençons par nous perdre au rez-de-chaussée, dans un couloir un peu tristounet, essentiellement des échoppes vendant des marchandises chinoises bon marché. A part une ou deux enseignes de téléphonie mobile, je ne reconnais pas les marques. Aucune des franchises locales ou internationales qu’on trouve dans les centres des quartiers blancs n’est présente. Véro s’aperçoit de sa méprise et fait demi-tour, coachée par une lycéenne, elle retrouve le chemin des escalators. Triomphante, je la vois se retourner sur l’escalator pour vérifier que tout le monde suit, telle une mère cane avec sa couvée de canetons. Je ferme la marche.

Sous une immense halle abritée par un toit en béton sont alignés des centaines de minibus le long de rangées organisées. Une odeur de diesel et de poussière flotte sur la gare routière. Brouhaha et bruits de moteurs. Nous nous faisons balader, cohorte maladroite dans les trajectoires des habitués. Enfin nous trouvons la bonne file. Pour Illovo ? C’est par là ! nous indique un chauffeur moins rugueux que les autres. Nos jeunes commencent à embarquer dans le premier taxi, puis se font refouler. Ils sont trop nombreux, il faut prendre le suivant râle le conducteur. Nous nous dirigeons vers celui d’après. L’argent change de main. Véro s’assure que tous sont montés à bord. « Tu es là Jack ? OK vous descendez à Illovo, intersection Corlett et Oxford OK ? On se retrouve là-bas ! ». Véro demande un reçu au conducteur que ça a l’air d’ennuyer passablement. Mais il s’exécute, sortant un carnet et un stylo bille au bout mâchouillé. Les autres passagers regardent mi-amusés, mi-ennuyés notre troupe de jeunes, menée par deux mamas blanches un peu paumées.

« Bon, aux voitures maintenant ! On se retrouve à GIBBS, tu sais où c’est ?

-Oui, c’est à côté de la maison ! »