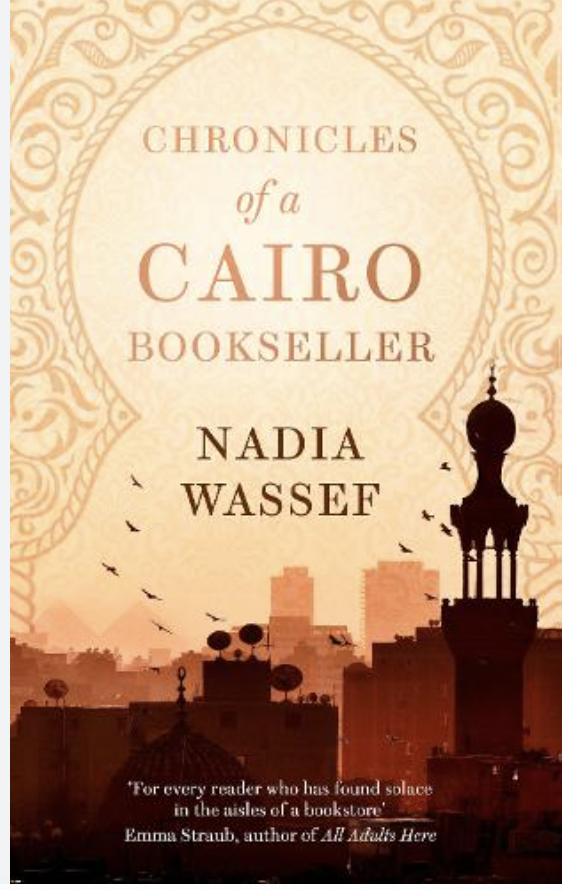

J’ai un faible pour les librairies. Comment résister à ces étagères croulant sous les livres et leurs tables promettant monts et merveilles? Lors de mon dernier raid chez Galignani, j’ai aperçu sur l’une des tables du fond ces “Chronicles of a Cairo bookseller” dont je me suis emparée.

Pendant dix ans, Nadia Wassef, sa soeur Hind et leur amie Nihal ont présidé aux destinées de la librairie cairote “Diwan”. Déçues de ne pas trouver en Egypte de librairie digne de ce nom, elles se sont lancées dans l’aventure en 2001, d’abord à Zamalek, un quartier bourgeois du Caire, puis en étendant le concept dans d’autres quartiers, avec des réussites diverses. Plus qu’un parcours d’entrepreneures, c’est un parcours parmi les différents départements de leur librairie que Nadia Wassef retrace dans ces chroniques. Elle y tisse des éléments de sa vie personnelle, des éléments sur la vie au Caire, et les défis professionnels auxquels les trois associées sont confrontées. Elles découvrent le monde du livre du côté de sa production, et de sa commercialisation. L’édition locale étant inexistante, pour cause de désintérêt des pouvoirs publics et des élites économiques, les libraires doivent batailler pour obtenir le droit d’importer des livres, de faire reconnaître/référencer localement la norme ISBN, et vont de surprise en surprise…

Le récit se lit comme un itinéraire explorant les lieux, puis, du rayon classique, poésie au rayon développement personnel, les questionnements qui assaillent Nadia Wassef, plus particulièrement chargée de la gestion (choix et approvisionnement) des livres en anglais, au fur et à mesure du développement de Diwan.

Diwan est dès l’abord une librairie internationale, proposant des ouvrage en arabe, anglais, français et allemand, sa clientèle est très internationale, elle comprend des expatriés ayant les moyens et l’habitude d’acheter des livres, et une grande bourgeoisie locale souvent éduquée dans des écoles internationales, et comptant ses dépenses en devises étrangères.

Que veut dire vendre des livres dans un pays où une grande partie de la population ne mange pas à sa faim et ne pourrait décemment s’offrir un des ouvrages, même basique, figurant sur les rayons de Diwan? Comment effectuer un assortiment pertinent? Qui référencer dans le rayon sur l’histoire de l’Egypte, sachant qu’une grande partie de la littérature sur l’Antiquité égyptienne a été trustée par une série d’égyptologues d’autant plus distingués qu’il n’étaient pas du pays? Pourquoi y-a-t”il y un grand fossé non documenté entre l’histoire égyptienne de l’Antiquité et celle de la république égyptienne? Faut-il vendre du Christian Jacques et du Mika Waltari à défaut d’une production locale non universitaire?

L’auteure se heurte également à la mauvaise volonté des autorités lorsqu’il faut aller dédouaner des caisses de livres provenant de l’étranger. Elle fait l’expérience des arcanes de l’administration sous Moubarak, repère de petits fonctionnaires soucieux de l’autorité, où elle doit se faire accompagner par son chauffeur/factotum pour gagner en crédibilité et évaluer la somme convenable à verser pour accélérer l’arrivée des nouveautés sur les rayons de la librairie. Un ouvrage de Jamie Olliver “The Naked chef” lui vaudra des aventures rocambolesques avec les douaniers soucieux de ne pas laisser passer d’ouvrages pornographiques risquant de corrompre les masses égyptiennes…

En parlant de pornographie, saviez-vous que Les Mille et Une Nuits, référencées dans les classiques arabes, sont différemment appréciées selon les interlocuteurs? Nadia Wassef avoue avoir dû batailler pour que la pudibonderie de certains employés ne les mènent à faire disparaître les exemplaires des rayonnages, pour ne pas déplaire aux autorités religieuses. Développer Diwan donne à l’auteure une perspective différente sur la vie égyptienne et le fossé qui existe entre les deux pôles de la population, celui qui ne parle qu’arabe et calcule en livre égyptienne, et celui composé d’une élite multilingue qui compte en devises. Elle touche aussi à la réalité de la corruption de la fin de l’ère Moubarak, ainsi qu’à la profonde inégalité entre les hommes et les femmes ancrée dans la mentalité égyptienne.

Competing realities existed side by side in competing Egypts – extreme conservatism and a liberalism devoid of roots, offensive poverty and even more offensive wealth. They always have,, and they always will. In my memories , as in Cairo’s streets, the present never fully overthrow the past, nor do the two coalesce. Like Bickering neighbors, they delight in existing side by side in a joint discord”.

Nadia Wassef

J’ai beaucoup aimé ce récit, et la lumière qu’il jette sur un aspect de cette société égyptienne trop vite entre-aperçue lors d’un voyage le long du Nil et des splendeurs antiques. La traversée du Caire, expérience hypnotique et déstabilisante, m’avait laissée sur ma faim. Le livre de Nadia Wassef, tout comme les classiques de Naguib Mafouz, les romans d’Ala el Aswany et ceux de Tobie Nathan, qui passa son enfance au Caire, offrent des entrées précieuses sur cette grande nation aux défis brûlants.